-

最近の投稿

アーカイブ

カテゴリー

投稿日カレンダー

2026年1月 日 月 火 水 木 金 土 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

こんにちは。練馬区桜台の電気工事会社「株式会社コイデン」です。

建設業界では今、

「現場のIT化」 が急速に広がっています。

特に2024〜2025年にかけて注目されているのが

施工管理アプリ・クラウド写真管理・図面デジタル化 といった

“業務の見える化ツール”の普及。

公共工事ではすでに義務化レベルで使われてきましたが、

ここ最近は マンションリフォーム・店舗改修・小規模工事でも導入が進んでいる 状況です。

この記事では、

施工管理アプリが広がる理由

工事の透明性がどう向上するのか

職人やオーナーが受け取るメリット

2026年問題とIT化の関係

コイデンの現場で実際に起きている変化

を、現場の視点でわかりやすく解説していきます。

理由は大きく4つあります。

これまでの建設業界では、

現場で微調整

職人の経験に依存

その場の判断で調整

というスタイルが多く見られました。

しかし2024年4月から、

月45時間

年360時間

と時間外の上限規制が適用され、

“無理して終わらせる”というやり方が難しくなりました。

→ 結果として、事前準備・工程管理の精度が重要に。

施工管理アプリはその流れと完全にマッチしています。

建設業は2026年に大きな人材不足が訪れると言われています。

施工管理アプリがあれば、

写真

工程

図面

作業指示

チェックリスト

がクラウド上で共有されるため、

“人数は少なくてもミスなく回せる体制” が作れます。

コイデンが主に扱うマンションリフォームでは、

9:00〜17:00撤収

騒音時間の制限

共用部清掃の必要

他業種との同時進行

など、非常に段取りが重要。

施工管理アプリはこの“段取り効率化”に強く、

特にマンション工事と相性が良いのです。

管理会社やオーナーは、

これまで施工内容を 写真や図面で把握する手段が限られていた ため、

どこまで工事されたのか

追加工事の理由は何か

どの範囲が交換されたのか

が見えにくいという課題がありました。

施工管理アプリの普及により、

小規模工事でも 写真付きの完了報告 を求めるケースが急増。

これは施工会社にとっても、

“誤解やトラブルを減らす”大きなメリットがあります。

実際に何ができるのかを、

マンションリフォームの現場感覚でまとめると以下の通りです。

これは依頼者に最も評価されるポイント。

Before / After

天井裏の状況

既存設備の劣化

交換箇所の根拠

壁内の配線

など、普段見られない部分を“可視化”できます。

今日どこまで進んだか

どの工程に入ったのか

いつ完了するのか

途中で追加が必要なのか

これが即時共有できます。

マンションやクリニックは、

“日常業務と工事が同時進行”するため、

工程の見える化はすごく重要です。

紙図面では起きがちな、

紛失

バージョン違い

現場との差異

これらを回避できる。

特に 図面に直接描き込みできる機能 は便利で、

後日のトラブル防止に最適。

例えば、

ブレーカーOFF確認

養生の有無

交換部材のチェック

17時撤収の清掃確認

こういった“毎日のルーティン”が

チェックリスト化できるのは大きい利点。

依頼者にとって安心なポイント。

既存が劣化していた

追加工事が必要な理由

配線ルートが塞がれていた

予備配線が使えなかった

これらを写真で残すことで、

説明責任を果たしやすくなります。

特にコイデンの読み手(管理会社・クリニック院長・オーナー)が

強くメリットを感じるのは次の3点。

見積りの根拠

施工の正確さ

完了範囲

使った材料

交換した部材

これらが明確になり、

「どこをどう直したのか分からない…」という不安が消えます。

例えばマンションでは、

換気扇の不調

浴室乾燥機の風量不足

インターホンの映像不良

ブレーカーの誤作動

こうしたトラブルが起きた際、

施工管理アプリで残っている写真を見れば

原因特定がスムーズ。

結果:対応時間が短縮 & 追加費用リスクが減る

クラウドに写真が残っていれば、

「どの設備が古くて、どれが新しいか」が一覧でわかる。

管理会社にとっては、

長期修繕計画の精度向上につながる。

意外と大きいのが、

“職人側のメリット”です。

図面を探す

過去写真を探す

仕様書を探す

こうした“探す時間”が大幅に減る。

チェックリストがあることで、

ブレーカー戻し忘れ

施工範囲の勘違い

材料の準備漏れ

などのミスが減る。

チャットや写真共有で、

「細かい確認」を即座に済ませられる。

特にマンションリフォームは

1日の作業時間が短いので、

このスピード感は非常に重要。

2026年問題(技術者不足×工期逼迫)は

施工管理アプリの価値を一気に押し上げる要素です。

写真共有

図面共有

作業履歴

チェックリスト

工程確認

これらがアプリ上で完結することで、

少人数でも高品質な施工が可能に。

2026年からの工期逼迫では

「段取りのズレ=致命傷」になりがち。

アプリで工程が共有されていれば、

遅れに対して早めに調整できる。

デジタル管理は

“勘と経験だけの世界”を脱却できる。

若い職人が入りやすい環境になるのは

業界にとっても大きなメリット。

まだ発展途上ではあるものの、

少しずつ導入しているIT化の成果をまとめると…

スマホやタブレットで図面を見れることで、

読み合わせ時間が大幅短縮。

写真を撮ってクラウドに残すことで、

施工漏れの防止に直結。

Before/After写真の共有はとても好評。

17時撤収の現場では、

段取りの良し悪しがそのまま工期に反映するため大きな進歩。

施工管理アプリは“工事の見える化”の時代をつくる**

2024〜2025年の建設業は、

時間外規制

技能者不足

2026年問題

デジタル化の波

依頼者が透明性を求める時代背景

これらが重なり、

施工管理アプリの価値が一気に高まっています。

マンション・店舗・クリニック改修のような

“短時間で精度が要求される工事”とは特に相性が良く、

今後は間違いなく 「標準化」 していく分野。

コイデンでも、現場でできる範囲から少しずつ改善を続け、

依頼者に安心してもらえる施工を目指していきます。

こんにちは。練馬区桜台の電気工事会社「株式会社コイデン」です。

2025年4月、建築物省エネ法が改正され、

住宅・非住宅を問わず 「省エネ性能の説明義務」 が拡大されました。

これまで新築中心だった制度が、

既存建物の売買・改修でも省エネ性能の説明が必要となり、

マンション・クリニック・小規模店舗にも“省エネ化の波”が確実に押し寄せています。

その中でも、とくに重要なのが 「電気設備の省エネ化」。

老朽化した照明器具

換気扇・浴室乾燥機

給湯設備

インターホン

分電盤やブレーカー

これらを更新するだけで、

既存マンションの省エネ性能は大きく改善します。

この記事では、

2025年の省エネ義務化で何が変わったのか

なぜ“既存マンション”の設備更新が増えるのか

電気工事が担うべきポイント

コイデンの現場で増えている相談内容

これらを丁寧に解説していきます。

まずは制度のポイントを簡単に整理しましょう。

2025年4月から新たに義務化されたのは主に以下の2つです。

これまでは一定以上の規模の建物が対象でしたが、

2025年から 小規模物件・既存建物の売買・大規模修繕 でも説明が必須に。

例:

中古マンションの売買

戸建て購入時のリノベーション

クリニックや店舗の改修

マンションの共用部変更工事

これらでも省エネ性能の説明が必要になります。

説明義務があると、

担当者はオーナー・購入者に対して

断熱性能

一次エネルギー消費量

設備効率

を丁寧に案内する必要があります。

すると、

「想像していたより古い設備が多い」

「電気容量が足りない」

「照明が蛍光灯のままなのはもったいない」

という意識が芽生えやすく、

設備更新の相談につながりやすくなるわけです。

この制度変更は、新築よりむしろ 既存のマンションや店舗 と相性がいいんです。

以下の理由があります。

マンションは築20年〜30年を超えると、

換気扇

浴室乾燥機

インターホン

分電盤

照明設備(安定器タイプ)

これらの寿命が一斉に訪れます。

「省エネ説明義務」=“古い設備の見直し”

の流れは非常に自然なもの。

設備更新で効果が大きいのは主に以下。

| 設備 | 省エネ効果 |

|---|---|

| LED照明 | 消費電力50~70%削減 |

| 高効率換気扇 | 旧型比30〜50%削減 |

| 浴室乾燥機の最新モデル | 新旧で電気代2〜3割差 |

| 高効率給湯器 | 省エネ法の中心テーマ |

| インターホン(モニター付き) | 待機電力が低い |

| 分電盤更新 | 漏電・事故リスク低下=管理コスト減 |

入居者にとっても、

オーナーにとってもメリットがわかりやすいのが電気設備。

説明義務があることで、

管理組合への提案

修繕計画の根拠

住民説明資料の作成

がやりやすくなり、

設備更新のハードルが下がるという効果があります。

実際、2024年後半からコイデンにも

「照明をLEDに統一したい」

「換気扇の一括更新プランを出してほしい」

「共用部の照明交換の概算が知りたい」

こういった相談が増えています。

コイデンの現場で特に依頼が多い

「費用対効果が高い省エネ電気工事」を紹介します。

最も効果が大きくコストも読みやすい。

共用部階段・廊下

玄関照明

浴室・トイレ

エントランス

駐車場灯

LEDは

消費電力が1/2〜1/3

寿命は約5倍

とメリットが非常に分かりやすい。

築20年超の物件では“当日突然故障”が多いジャンル。

新型にすると

電気代が30%前後削減されるケースも。

オートロック対応なら

不審者対策

入居率の改善

待機電力の低減

と、マンション価値向上の効果が大きい。

省エネというより

火災防止

停電リスクの低減

漏電事故の防止

という安全面での効果が大きい。

説明義務化によって

“安全基準の見直し”も強く求められます。

クリニックや店舗では最重要。

電源容量アップ

省エネ型空調

専用回路の追加

こうした工事とセットで請けるケースが増えています。

2025年以降、電気工事会社が求められるのは

“省エネの根拠を説明する力”

“わかりやすい見積り”

“透明性のある現場写真管理”

こうした 丁寧なコミュニケーション能力 です。

コイデンも徐々に取り組んでいる部分で、

以下のような説明資料が評価されています。

Before / Afterの写真

図面の簡易デジタル化

既存設備の寿命説明

消費電力の比較表

工事工程の見える化

これらを作ると、

管理会社やクリニック院長からの信頼につながります。

省エネ化の工事は“入居者の生活”と隣り合わせ。

マンションリフォーム中心のコイデンでは、

9:00〜17:00撤収の徹底

工事音の時間調整

エントランス・共用部の清掃

工程の前倒し調整

これらを丁寧に行うことで、

依頼者の安心につながっています。

配線・分電盤・換気ルートなど、

省エネ工事は“隠れた部分”で追加が出やすい分野。

デジタル図面や現場写真の活用で

追加を最小限に抑える段取りが求められています。

最後に、実際に増えている相談を紹介すると、

マンション管理会社から急増中。

入居者トラブル前に対策したいという相談。

セキュリティ意識の高まりも影響。

築25年前後の物件では必ず話題に。

医療機器の増加により「電圧・電源の見直し」が増加。

2025年は“既存マンション省エネ化”の分岐点**

電材価格が安定

省エネ説明義務が拡大

設備の寿命が一斉に来ている

2026年の工事混雑前のタイミング

オーナー側の理解が深まりやすい制度変更

これらが重なり、

2025年は設備更新の最適タイミングと言えます。

マンション・クリニックの設備で気になる部分があれば、

小さな点でも早めに相談することで、

コストも工期も大きく有利になります。

こんにちは。練馬区桜台の電気工事会社「株式会社コイデン」です。

電気工事に欠かせない「電材価格」は、

ここ数年、前例のないほど乱高下が続きました。

銅価格の高騰

半導体不足

輸送コストの増大

為替レートの不安定化

生産国の政策変更

これらが複合して、

照明器具・電線・換気扇・スイッチ・ブレーカーなど、

ほぼすべての電材が値上げしてきました。

しかし2024年後半~2025年にかけて、

「資材価格が緩やかに下落し始めている」

というニュースが増えています。

本記事では、

なぜ電材価格が落ち着き始めているのか

マンションリフォームやクリニック改修で、依頼者が得する“最適なタイミング”とは

電気工事の見積が2025年にどう変わるのか

コイデンの現場感覚で見た「今動いたほうがいい理由」

これらをわかりやすく解説していきます。

(2024~2025年のトレンド)**

まずは、なぜ電材価格が下落傾向にあるのか。

理由は大きく分けて3つです。

電気工事に使うケーブルの価格は 銅相場にほぼ完全連動しています。

2021〜2023年は銅が歴史的な高騰を見せ、

VVFケーブルを中心に価格が跳ね上がりましたが、

2024年後半〜2025年にかけて 国際相場が安定。

結果として、

ケーブルの価格も少しずつ落ち着きを取り戻しています。

世界的な半導体不足が続いたことで、

照明器具・換気扇・インターホン・給湯器などが値上げ&品薄状態でした。

しかし2024年は、

新規工場の稼働

部材供給ラインの復旧

各メーカーの生産最適化

によって、

価格の上昇圧力が弱まりつつあると言われています。

一時期の急激な円安から、

2024年後半は為替がやや落ち着きを見せています。

輸入品に依存する

LED照明

換気扇

分電盤部材

工具類

などの価格が安定してきているのは、

依頼者にとって非常に大きなメリットです。

→ 結論:2025年は“動くタイミングとして最適”**

価格が下がっているなら待った方が得なのでは?

そう考える方も多いですが、

結論から言えば **「待たない方が良い」**です。

理由は明確で、

電材価格の下落幅より、工事混雑による遅延・割増の方がリスクが高いからです。

2025年は多くの設備工事にとって、

最も依頼すべきタイミングと言えます。

その理由を、依頼者目線で解説します。

建設業の時間外規制+技術者不足により、

2026年からは

工期が伸びる

職人の確保が困難

他業種との段取りが合わない

という状態が加速します。

2025年内に工事を終えておくと、

混乱期を避けられるため非常に有利です。

市況は常に変動します。

銅・半導体・為替がいつ上昇するかは誰にも読めず、

下がり切る前に跳ね返ることは過去何度も起きています。

“底を狙う”より

“安定しているうちに確定させる”方がリスクが低いです。

特に多いのが

給湯器

換気扇

浴室乾燥機

分電盤・ブレーカー

インターホン

照明器具(安定器タイプ)

これらは10〜20年で壊れやすく、

突然の故障は 割高 & 工期遅延の原因になります。

2025年は、

緩やかな資材下落+職人確保がまだ可能な時期のため、

計画的に交換するには最適な年といえます。

2025年の電気工事の見積りには、

次のような特徴が予想されます。

特に影響が大きいのは以下のカテゴリ。

| 電材カテゴリ | 2025年の見通し |

|---|---|

| VVFケーブル | 銅相場安定で微下落〜横ばい |

| LED照明器具 | 半導体供給安定で微下落 |

| 換気扇・浴室乾燥機 | 仕入れ価格がやや落ち着き気味 |

| スイッチ・コンセント類 | メーカー値上げの落ち着きで横ばい |

| 分電盤・ブレーカー | 部材供給安定で横ばい |

大幅値下げは期待できませんが、

“見積り自体が組みやすい状況”といえます。

職人不足により、

工賃は 2025〜2026年にかけて上昇する可能性があります。

材料費が下がっても、

労務費の上昇で全体の工事金額が上がる可能性があるため、

「材料が高くない今のうちに工事確定」

がもっとも合理的です。

2024年:時間外規制スタート

2025年:施工会社が調整力を見直す時期

2026年:本格的に混雑へ

この流れから、

2025年の依頼は 最もストレスの少ないタイミング と言えます。

「2025年の依頼はかなりメリットが大きい」**

東京都練馬区でマンションリフォーム中心の電気工事を行うコイデンでは、

2024〜2025年にかけて以下の傾向を感じています。

2021〜2023年は

「納期1ヶ月待ち」「急な品薄」などが多発していました。

2025年に入り、

LED照明の納期安定

換気扇・浴室乾燥機の在庫復活

分電盤の供給安定

など、安定した調達が可能に。

これは、工事を依頼する側にとって大きなメリットです。

材料の納期が読めるため、

大工

内装

設備

クリーニング

管理会社立ち会い

との調整がスムーズになり、

17時撤収の現場運営にも好影響が出ています。

依頼者にとって、もっとも喜ばれるのが

見積が安定していること。

急な値上げ

追加費用の発生

仕入れ価格の乱高下

こうした不安要素が減っているため、

早めの見積り確定に大きな意味があります。

2025年は“最適な依頼タイミング”が揃った一年**

2025年の建設・電気工事は、

電材価格が落ち着き

職人確保がまだ可能

工程調整もスムーズ

電材調達リスクが低い

という めったにない好条件 が揃っています。

2026年に近づくほど、

工事混雑

職人の不足

工期の遅延

労務費の上昇

が起きやすくなります。

マンションやクリニックの設備で気になる点があれば、

早めの相談がコスト・工程ともに最も有利に働きます。

小さな不具合でも、

「見積りを取っておく」だけでリスクを大きく減らせるので、

ぜひ気軽に相談してください。

こんにちは。練馬区桜台の電気工事会社「株式会社コイデン」です。

2024年以降、建設業界では大きな変化が進んでいます。

その中心にあるのが 「デジタル化」、特に図面や工程の管理方法が大きく進化しています。

国土交通省が推進する i-Construction や BIM/CIM(ビム・シム) によって、

公共工事ではデジタル前提の運用が急速に広がりつつあります。

一方で、マンションリフォームの分野はどうでしょうか?

実は近年、

マンションや店舗の改修分野でも“図面のデジタル化”が急速に広がっているのです。

本記事では、

なぜ今、建設業界全体でデジタル化が加速しているのか

マンションリフォームにどんなメリットがあるのか

現場目線で「図面がデジタルだと何が変わるのか」

コイデンで実際に起きている効率化

これらを、わかりやすく解説していきます。

まずは業界全体の動きを整理してみましょう。

国交省は公共工事に対して、

図面の電子化

写真管理のクラウド化

工程のデジタル連携

3Dモデルによる施工計画の可視化

を積極的に推進しており、

すでに多くの自治体・ゼネコンがこれに歩調を合わせています。

紙図面だけで施工する時代は、

完全に過去のものになりつつあります。

2024年4月に建設業へ時間外労働の規制が適用され、

“とにかく時間をかければ終わる”

“現場で微調整しながら進む”

という昔のスタイルが通用しにくくなりました。

結果として、

「事前の準備の精度」=デジタル化の価値が非常に高まったのです。

技能者高齢化が進む中、

少人数で現場を回すには ミスや手戻りを減らす仕組みが必須。

デジタル図面やクラウド管理は、

人が減っても現場の精度を落とさないための重要な武器になっています。

公共工事の話はよく聞くかもしれませんが、

実はマンションリフォームこそ デジタル化の恩恵が大きい分野 です。

コイデンのように、

マンションの改修・設備更新を中心に行う会社から見ても、

この変化は強く実感されています。

紙図面だと、

電気図と設備図の整合性

既存図面と新規図面の差

トイレや浴室の位置ズレ

既存配線がどこまで生かせるか

天井裏のスペース量

干渉しそうな梁・ダクト

こういった情報が読み取りにくいケースがよくあります。

デジタル化された図面(PDF・CAD・スキャン済み)では、

拡大して細部を確認

層を重ねて整合性チェック

現場写真とリンク

寸法をデジタルで正確に表示

これらが可能になるため、

「後で気づく」系のミスが圧倒的に減少します。

マンションオーナーやクリニックの院長は、

工事の専門家ではありません。

紙図面より、

デジタル図面+写真の方が圧倒的に理解しやすいため、

見積の根拠

工事の必要性

配線ルートの理由

仕上がりイメージ

などの説明がスムーズになります。

結果として、

合意形成=着工までのスピードが段違いに早くなる のです。

デジタル化された図面は、

現場での段取りにも強力な効果を発揮します。

材料数量の精度アップ

工事順序の見える化

他業種との干渉チェック

工具・道具の準備が無駄なくなる

すべての工程が「前倒し」で進みやすくなります。

特にマンションリフォームは、

9:00〜17:00撤収のルールが絶対なので、

“午前の1時間を無駄にしただけで1日が崩れる” ケースが普通にあります。

デジタル化された図面はこれを大きく防ぎ、

安定した工程運営に役立ちます。

コイデンの実例で解説**

コイデン(東京都練馬区)では、

まだ発展途上の部分もありますが、

現場レベルでの 図面・写真のデジタル管理を積極的に取り入れています。

その結果、どんな変化が起きたのか?

現場感を交えて紹介します。

従来:

紙図面を広げる

現場で指差しながら確認

修正箇所は口頭でメモ

現在:

iPadやスマホで図面閲覧

拡大しながら即チェック

修正箇所をその場で描き込み

この違いは非常に大きく、

**「読み合わせの時間が半分以下」**になっています。

例えば配線ルートを確認する際、

図面の該当箇所

天井裏の写真

既存配線の状況

を同時に見比べることで、

“ここは既存を生かせる”

“この段差はケーブル通せる”

“壁裏のスペースが足りないからルート変更が必要”

こうした判断が早く、正確にできます。

マンションリフォームで最重要なのは 「17時完全撤収」。

デジタル図面のおかげで、

作業の事前確認

材料の忘れ物防止

段取り間違いの減少

が進み、

“余計なやり直し” がほぼ発生しなくなりました。

結果的に、

現場の働き方がさらに安定し、

職人にとっても健全な勤務体系に近づいています。

デジタル図面は、施工会社だけでなく

工事を依頼する側にとっても大きなメリットがあります。

配線ルート

施工前後の状況

工事の必要性

金額の根拠

これらが“見える化”されるため、

余計な不安を抱かないで済みます。

デジタル図面と施工写真を残すことで、

「なぜこう工事したか」

「どの部材を使ったか」

「どこまで交換したか」

すべてが明確になります。

これはマンションの入居者対応でも非常に役立ち、

トラブル防止につながります。

デジタル図面のおかげで

見積の数量精度が高くなるため、

追加料金の発生リスクが低下します。

特に電気工事は設備ごとの“隠れコスト”が出やすい分野なので、

デジタル化の恩恵は非常に大きいです。

マンションリフォームは「図面デジタル化で変わる」時代へ**

公共工事のデジタル化が加速

時間外規制で“準備の精度”が求められる

技術者不足で効率化が必須

マンションリフォームは特に効果が大きい

という背景の中、

図面デジタル化は “これからの標準” になっていきます。

コイデンでも、現場レベルでできる範囲から少しずつ取り入れており、

今後も わかりやすく、丁寧で、説明責任のある工事 を目指して改善していきます。

マンション・クリニックの図面管理で気になる点があれば、

小さな相談でもお気軽にお声がけください。

こんにちは。練馬区桜台の電気工事会社「株式会社コイデン」です。

2024年4月に建設業へ時間外労働の上限規制が適用され、

「2024年問題」と呼ばれた大きな転換期が訪れました。

しかし、業界がさらに注目しているのは 2026年以降に発生する“工程の逼迫”。

国土交通省や業界団体のデータでも、2026年頃を境に 現場の工期不足・技術者不足が同時進行しやすい時期と指摘されています。

その影響を最も受けるのが――

電気工事業界 です。

本記事では、2026年問題によって電気工事がどう変わるのか、

コイデン(東京都練馬区・マンションリフォーム中心の電気工事会社)の現場感覚も含めながら、

「これからの工事依頼の最適なタイミング」

「電気工事士をめざす人にとっての働き方の変化」

について、分かりやすく解説していきます。

建設業が直面する2つの構造変化**

2026問題とは、以下の2つが重なることで発生すると言われています。

建設業界の技能者は 55歳以上が約4割。

一方、29歳以下は業界全体で 約1割しかいません。

2025〜2030年にかけて、大量退職が本格化し、

現場を回すための職人・施工管理の総数が足りなくなると予測されています。

2024年から建設業にも、他産業と同じく

月45時間

年360時間

を超える時間外は原則NGになりました。

これにより、

「従来は夜間や休日で調整していた作業」が減り、

1件あたりの工期がどうしても長くなるという課題が生まれています。

つまり、

工期は延びる

技術者は減る

でも、建設・設備の需要は一定量ある

という トリプルの歪み が起きやすいのが2026年以降。

電気工事業界では、特に

マンション大規模修繕

クリニック・オフィスの改修

省エネ化にともなう設備更新

老朽化した電気設備の交換

などで“需要の高止まり”が続くと言われています。

現場レベルで起きている変化**

練馬区のマンションリフォームを中心に扱うコイデンでも、

2024年からすでに以下の変化が見られています。

特に管理会社・オーナーから、

「来年の繁忙期は取りづらくなる前に、

今年の秋〜冬で工事できないか?」

といった問い合わせが増加。

工期が読みづらい業界状況のため、

“早めに動かないと希望日が取れない”

という認識が広まってきています。

電気工事は「他業種との工程調整」が必須。

造作大工

内装

設備

クリーニング

管理会社の巡回

住民対応の時間

すべてと噛み合う必要があるため、

以前より調整が繊細になっています。

コイデンは元々、マンションリフォーム中心のため

9:00〜17:00の完全撤退を基本にしてきました。

これはオーナー・管理会社からの信頼に直結するだけでなく、

2024年以降の業界ルールにも自然と合致する働き方です。

今では現場でも

「暗くなっても作業を続けるのはNG」

「17時撤収が当たり前」

という雰囲気が定着。

働く側としても健全で、“家族時間を確保しやすい職種”に変わりつつあります。

2026年問題による影響で、

マンションオーナー・クリニック経営者・管理会社の方には

工事のタイミングの最適解が変わりつつあります。

理由は3つ:

職人の確保がしやすい

他業種との工程調整がスムーズ

電材価格が安定〜微下落しやすい時期(銅・照明など)

特に老朽化リスクの高い物件ほど、

計画を後ろ倒しにするほどコストが跳ねやすいという現実があります。

→ 2026に近づくほど割高になる可能性**

電気は「壊れる前に交換」するのが鉄則。

ブレーカー

分電盤

換気扇

インターホン

古い照明器具

浴室乾燥機

これらは10〜20年で性能劣化が進むため、

2026年の繁忙期と重なると 緊急依頼が割高&遅延しやすい リスクがあります。

2026年以降、施工会社の本当の価値は

予定通り終わるか

他業種との段取りを丁寧に組めるか

現場ルールを守れるか

という 信頼性 に集中します。

コイデンはまだ発展途上の部分も多いものの、

“少数精鋭で一つひとつの現場に丁寧に向き合う”

という姿勢を大切にしています。

2026年以降は「働きやすいブルーカラー」の時代へ**

2026問題は、実は“働く側”にとって大きなチャンスでもあります。

17時撤収

夜間工事の減少

休日作業の縮小

など、家族時間を確保しやすい職種に変わりつつあるのが電気工事士。

ブルーカラー=過酷というイメージは、もはや古いものになっています。

AIが進んでも、電気工事は現場対応が必要なため

100%自動化は不可能。

むしろ

「AIにはできないからこそ収入が安定する仕事」

と言えます。

コイデンはまだ発展途上ながら、

図面管理のデジタル化

施工写真の共有システム

勤怠管理のIT化

週1ミーティングによる情報共有

など、働きやすい環境づくりを少しずつ進めています。

経験者が“技術を評価される”会社を目指しているのも、

時代に合わせた取り組みの一つです。

2026問題は脅威ではなく、“早めの計画”と“信頼できる会社選び”でチャンスに変わる**

工期は長くなる

職人は減る

需要は高いまま

という構造はしばらく続きます。

だからこそ、

工事を依頼する側も、働く側も、

“早めの選択”が未来の安心につながる時代へと変わっています。

マンションやクリニックの電気設備で気になる点があれば、

小さな相談でもお気軽に声をかけてください。

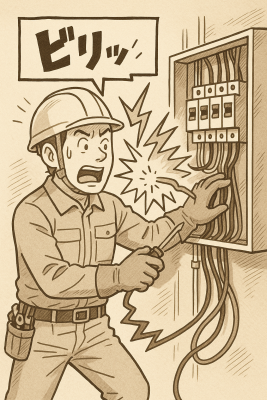

令和6年度に起きた電気工事の感電・死亡災害を、実際の作業シーンで7類型に分類。共通要因と現場で使える再発防止チェックを、電工目線で徹底解説します。

感電・電撃災害は、一つのミスで起きるのではなく、小さな抜けや思い込みが重なって発生します。とくに電気工事は、停電・検電・表示施錠・短絡接地という基本の一連(Lockout/Tagoutの和訳運用)が崩れた瞬間、命に関わります。本稿では、令和6年度の公表事例や報道傾向から、事故が集中した“作業内容”で7つに整理。各類型ごとに起こりやすい場面・共通要因・5分でできる点検リストを示します。

結論から言えば、最も多いのは**「受配電設備内の活線近接」と「送配電線路の近接・重機接触」、次いで「屋内配線の逆接・誤認」。そして下請け階層化や単独作業**がリスクを跳ね上げます。

典型シーン

伐採した枝や幹が想定外に反発・回転して活線部に近接/接触

建柱車や高所作業車のブームが離隔不足のまま旋回・上昇

現場条件(風・傾斜・周辺工作物)変化を班内で再共有しないまま続行

共通要因

離隔基準の事前算定不足(可動域・反発角・吊荷振れを含めていない)

監視員不在や合図の混乱、立入区分の曖昧化

マンネリ化(「いつも大丈夫だった」)による近接軽視

5分点検

風向・反発方向・ブーム可動域を現地で模式図化し共有

監視員の専任と立入区分(カラーコーン・バー・看板)を設置

最小離隔の読み上げ(誰が言ったか分かる声で/復唱)

重機旋回・上昇前に**“停止→指差呼称→OK合図→駆動”**を徹底

典型シーン

盤内でケーブル通線中、銅バー(通電)へ近接/接触

絶縁養生の範囲不足、配線ルート変更がその場判断

共通要因

停電計画の不徹底(計画はあっても“作業直前の検電”がない)

遮へい・養生の不足(バー・端子が見えている)

二次請け以降への手順書・図面未配布

5分点検

停電→施錠・表示→“作業直前”の検電→短絡接地を作業者本人が確認

露出充電部へ硬質養生(規格品)+立入禁止表示

図面の版数と通線ルートを、班全員で声に出して復唱

絶縁用手袋・保護具の劣化点検(ピンホール、期限、サイズ)

典型シーン

点検窓やカバーを外し、通電部が見えている状態で清掃・締付

「計器を見るだけ」「写真だけ」のつもりで接近限界を跨ぐ

共通要因

軽作業扱いで安全措置を省略

狭小盤室での姿勢変化(しゃがみ→起立)による誤接触

単独作業での判断ミス

5分点検

**“軽作業でも活線近接は同じ”**の原則を掲示

接近限界ラインの床マーキング(テープ)

片手作業・姿勢管理・工具絶縁被覆の再点検

単独作業禁止(少なくとも同席者の復唱を条件に)

典型シーン

撤去対象の一部が活線系統に残存しているのに、無電化と誤認

仮設材や押さえ金具を外した瞬間に導通ルートが変わる

共通要因

系統切替・段取り変更の口頭共有のみ

識別ラベル不足/旧ラベル残置

“終盤だから”の焦り

5分点検

撤去前に系統図へ赤入れ(残存・活線・無電の色分け)

ラベルを現場で貼り替え/旧ラベル剥離までやる

「段取り確認のみ」でも検電→接地を実施(時間を惜しまない)

典型シーン

コンセントや照明回路で電源・負荷の逆接、プラグ抜去時に電源側露出

調光器・センサ混在回路で相序/極性の思い込み

共通要因

単独作業、ラベル/回路図の不整合

既設系統の流用で検電省略

試験・通電確認の順序ミス

5分点検

極性・相序をテスター/検電器で実測→ラベル貼付

プラグ/コネクタの切り離しは**“無電確認→写真記録→抜去”**

単独作業時は電話スピーカONでの復唱手順を必須化

典型シーン

逆潮流・バックフィードの想定漏れ

PCSや蓄電池の自動再起動を失念

非常用発電機試験後の切替戻し忘れ

共通要因

元系統/非常系統/分散電源の役割と位相の理解不足

試験モード→常用の移行手順書が曖昧

ステッカーや結線図の現地整備不足

5分点検

**「全電源停止条件」**を文書化し、誰が・どこで確認するか明記

連系遮断器の位置表示(機械表示+タグ)をダブルで

試験後の復旧チェックリストを読み上げ→署名

典型シーン

仮設分電盤の漏電遮断器容量/感度不適合

コードの被覆損傷・水濡れ、養生なし

班長不在時の増し増し使用(たこ足)

共通要因

工程遅延による“とりあえず”運用

雨天対策の甘さ(屋外配線・仮設照明のIP等級軽視)

誰の管理物か不明な仮設が残置

5分点検

漏電遮断器の動作試験と適正感度の確認(記録残し)

延長コードの全長目視(被覆・コネクタ・防水)→不適合は即交換

仮設品に管理者名・撤去予定日を明記したタグを付与

情報共有の断絶

一次→二次→三次で図面・手順書の版ズレ、口頭伝達のみ、当日変更の紙残しなし。

対策:「版数」を声で確認、配布先の記名リスト運用、当日変更は必ず赤入れ+写真。

“作業直前”の検電欠落

前日に検電済み=安全ではない。人の出入り・切替・再起動で状況は変わる。

対策:停電→施錠・表示→直前検電→短絡接地を“読む・やる・記録する”。

単独作業・軽作業扱い

「見るだけ」「拭くだけ」「写真だけ」で近接限界を突破。

対策:単独禁止を原則に、やむなし時は電話復唱+動画記録で“擬似二名体制”。

離隔・姿勢の設計不足

離隔は静止寸法ではなく、揺れ・反発・旋回の動的余裕まで含めて設計。

対策:可動域スケッチ、監視員の専任、指差呼称の定着。

第1の関門(計画段階):停電計画・切替手順・連系条件の文章化。

第2の関門(現地到着):KY(危険予知)シートで**“今日の要注意3つ”**を書き出す。

第3の関門(作業直前):直前検電・短絡接地と養生。

第4の関門(作業中):指差呼称と立入監視、変化(風・人・工程)発生時の中断宣言。

第5の関門(復旧):復旧チェックリストの読み上げと署名。

いずれも5分~10分でできる行為で、**“中断する勇気”**が最後の砦になります。

共通(全作業)

今日触れる可能性がある充電部を3つ書いたか

停電→施錠・表示→直前検電→短絡接地を声出しで確認したか

単独作業なし(やむなし時は電話復唱+動画)

立入区分はテープorバーで目に見える形にしたか

送配電線路・伐採・建柱

最小離隔(mm)と可動域をスケッチ化

監視員の氏名と立ち位置を決めたか

風・傾斜・反発の再評価タイミングを決めたか

受配電設備(通線・点検・撤去)

露出充電部の養生とラベルを確認

図面の版数を復唱(v●●)

復旧時の切替順を読み上げ→署名

屋内配線・照明

相序・極性をテスターで実測→ラベル

プラグ切離しは無電後に写真記録

漏電遮断器の試験ボタンを押した記録

「直前検電しました、OKです」→「復唱:直前検電OK」

「旋回します。停止よし、離隔よし、周囲よし、旋回」

「変更あり。作業中断、KYを更新します」

「復旧読み上げ開始。主遮断器OFF、連系遮断器OFF…」

現場の言葉は短く、肯定形で、誰が言ったか分かる声量に統一しましょう。

一枚図(最新版):受電点~分岐~現場、危険部位は赤、無電予定は青。右上に版数と日付。

当日差分シート:変更点のみを赤入れで追記。

手順ショート版:停電→施錠・表示→直前検電→短絡接地→養生→作業→復旧。

復唱カード:主要チェック項目に□を付けて読み上げ式に。

記録テンプレ:写真(盤内、養生、検電、復旧)→ファイル名の型を固定。

教育:月1回、10分間の“盤内KYミニ研修”(写真1枚から危険3つを言語化)

評価:

直前検電の写真記録率(目標90%以上)

単独作業率(ゼロを目標に)

中断宣言件数(“多い”ことを称賛する)

版ズレ指摘件数(“見つけた人”を表彰)

Q. 軽微な点検でも停電は必要?

A. 活線部に近接する可能性が1%でもあるなら必要です。最低でも直前検電と養生は外せません。

Q. 二次請け以降にも全部配るべき?

A. 配らない前提で計画しないこと。版数と当日差分まで含めて配付し、配布リストに記名を。

Q. 雨天で仮設を使い回すのは?

A. IP等級・漏電遮断器感度を満たさない仮設は使用禁止。“一時凌ぎ”ほど事故率が跳ねます。

事故は受配電設備内の活線近接、送配電線路の離隔不足、屋内配線の逆接に集中。

根本は情報共有の断絶と直前検電の欠落、単独・軽視。

5分点検カードと復唱、写真記録が最もコスパの高い対策です。

現場は今日も動いています。**“中断する勇気”**をチームの文化にしましょう。

——私たちは、誰一人、感電で失わない現場を目指します。

「電気工事士」といっても、国ごとに資格制度や働き方の仕組みは大きく異なります。

日本は国家資格による明確な制度を持っていますが、フランスでは「habilitation électrique(電気許容)」と呼ばれる許可制を中心に制度が組み立てられています。

今回は、フランスと日本の電気工事士を徹底比較し、それぞれの良さと課題を探ります。

ヨーロッパ大陸型のフランスと、日本型の国家資格制度を見比べることで、電気工事士という仕事の多様性がより鮮明に見えてくるはずです。

フランスでは「電気工事士」という国家資格は存在しません。その代わりに、NF C 18-510という規格に基づき「habilitation électrique(電気許容)」という仕組みが設けられています。

雇用者が労働者に付与する許可証の形をとります。

電気設備に関わる作業をするには、必ずこの「許容証明」が必要。

許容を受けるためには研修や評価を経て、知識と実務スキルが確認されます。

つまりフランスでは、「資格を持っているかどうか」よりも「雇用主がその人に電気作業を許可しているかどうか」が重要です。

住宅電気設備の設計・施工に関しては、NF C 15-100という規格に基づくことが義務付けられています。

これにより、家庭用配線や分電盤の設置などが標準化され、安全性が担保されています。

フランスでは、高校・専門学校レベルで「CAP électricien」「Bac Pro électrotechnique」といった職能資格を取得するルートもあります。

ただし、最終的に現場で作業できるかどうかは「habilitation électrique」を持っているかにかかっています。

日本では「電気工事士」は国家資格です。

第一種電気工事士:高圧・大型設備まで対応

第二種電気工事士:住宅・小規模店舗向け

資格がなければ工事に従事できないため、消費者にとって「誰が安心して依頼できるのか」が非常に分かりやすい仕組みになっています。

試験は毎年数万人が受験し、合格率40〜60%程度。

国家資格として全国的に統一されており、一定の品質を担保できる強みがあります。

一方で「有資格者人口確保のために出題基準が下がってきているのでは?」という現場の声もあります。

また「資格マニア」と呼ばれる、実務経験が伴わない有資格者が増えている点も課題です。

🇫🇷 フランス:平均年収22,000〜25,000ユーロ(約350万円)

🇯🇵 日本:平均年収550万円(求人ベースでは370万円前後)

フランスはヨーロッパの中でも比較的低めで、生活コストを考えると「電気工は決して高収入ではない」現実があります。

一方、日本は給与は中位水準ですが、国家資格に基づいた安定したキャリア形成が可能です。

雇用契約に基づいて働くことが基本

雇用者が労働者に「電気許容」を付与するため、会社単位で管理される

自営業も存在しますが、日本やイギリスほど一般的ではありません

施工会社に所属するケースが多い

独立開業は30代以降、第一種電気工事士+実務経験が前提

国家資格が個人に直接付与されるため、独立しやすい環境がある

電気工は社会的に重要な職種である一方、給与水準は比較的低く、若者からの人気は必ずしも高くありません。

EU全体でも共通する課題ですが、建設・電気分野での人材不足は慢性化しています。

移民労働者が一定数を担っていますが、教育・技能の差が施工品質に影響することもあります。

「資格」よりも「雇用主による許容証明」が重要なため、消費者にとっては「この人は本当に安心して依頼できるのか」が分かりにくい状況があります。

有資格者人口を確保するために試験の質が下がっているのでは、という現場の疑念。

国家資格という看板が「技能を保証するもの」として揺らぎ始めています。

「資格を持つこと」が目的化し、現場経験を伴わない有資格者が施工に関わるケースも。

経験の浅い施工者が現場に出る

価格優先で工事単価が下落

営業力のある人が優位になり、純粋な技能職人の地位が相対的に低下

こうした状況は、日本独自の課題と言えます。

NF規格による標準化(NF C 15-100など)

雇用者責任が明確で、安全意識が強い

労働法制に守られており、労働者保護が徹底している

給与が低く、人材確保が難しい

電気許容制度は分かりにくく、消費者にとって不透明

移民依存による技能のばらつき

国家資格による分かりやすさ

消費者が依頼先を選びやすい

独立のしやすさ

給与水準は中位だが、技能の割に低評価との声もある

国家資格の形骸化懸念、資格マニア問題

マッチングサービスの普及による施工単価の低下と品質リスク

フランスと日本の電気工事士を比べると、

フランスは「雇用者責任と安全重視」

日本は「国家資格による明確な基準」

という違いが浮かび上がります。

日本は資格制度の明確さが強みですが、その一方で「資格の質」や「市場の変化」にどう対応していくかが課題です。

フランスは安全面の制度は強固ですが、給与水準の低さや人材不足という現実があります。

どちらの制度にも一長一短があり、

「技能をどう守り、どう評価するか」が今後ますます重要になるでしょう。

「電気工事士」という職業は、国ごとに資格制度や働き方のルールが異なります。

日本では国家資格が強い存在感を持ちますが、イギリスでは民間スキームや職能資格を中心に運用されています。

今回は、イギリスと日本の電気工事士を徹底比較し、それぞれの良さと課題を探ります。

日本の「国家資格による明確なルール」と、イギリスの「柔軟だが複雑な仕組み」。両者を並べると、それぞれの強みと弱点が見えてきます。

イギリスでは「Electrician(電気工)」と呼ばれます。日本のような「第一種」「第二種」という国家資格の区分はありません。

代わりに、以下のような職能資格・登録制度を組み合わせてキャリアを築きます。

NVQ Level 3(National Vocational Qualification)

電気工として現場に立つための代表的な資格。職業訓練校や実務経験を通じて取得します。

ECSカード(Electrotechnical Certification Scheme)

資格・安全教育を受けていることを示す「現場入場証」のようなもの。NVQなどの資格と併用されます。

Part P(建築規制)

住宅の特定工事は「通知対象工事」とされ、NICEICやNAPITなどの認証団体に登録し、自己認証が可能になります。

つまり、イギリスでは「民間団体による登録」と「国家的な規格(建築基準法)」が絡み合い、実務の資格体系を形成しています。

日本の「電気設備技術基準」にあたるのがBS 7671(IET Wiring Regulations)。

住宅から産業施設まで、イギリス国内の電気設備はこの規格に従って設計・施工されます。

日本では「電気工事士」は国家資格として制度化されています。

第一種電気工事士:高圧電気・大型建物・工場まで対応

第二種電気工事士:住宅・小規模店舗の工事が中心

国家資格があることで、消費者も「資格保有者かどうか」を明確に確認できます。

筆記試験と実技試験がセット

毎年数万人が受験し、合格率は40〜60%前後

国家試験であるため、全国で基準が統一されている

🇬🇧 イギリス:年収中央値 約38,000ポンド(約720万円)

🇯🇵 日本:年収中央値 約550万円(求人ベースでは370万円程度)

イギリスは日本よりやや高い水準です。

ただし、イギリスでは自営業者が多く、**「稼ぐ人は稼ぐ」「そうでない人は低め」**という幅があります。

一方、日本は資格制度に守られた「平均的に安定した給与」という特徴があります。

自営業・契約ベースのElectricianが多い

独立すれば高収入も可能だが、収入の安定性には欠ける

認証団体に登録することで住宅工事を自己認証できる(Part P)

施工会社に所属するケースが一般的

雇用が安定し、社会保険などの福利厚生も整う

独立開業は30代以降が多く、実務経験+第一種資格が前提

若者が大学進学を選ぶ傾向が強まり、一方で住宅や再生可能エネルギー分野の需要は拡大中。その結果、電気工の供給不足が慢性化しています。

NVQ、ECSカード、Part P、認証団体……。複数のルートが存在し、消費者からすると「誰に頼めば安心か分かりにくい」という声が出ています。

独立すれば高収入も狙える反面、顧客獲得・保険・契約管理をすべて自分で行う必要があります。稼げる人とそうでない人の格差が大きいのも特徴です。

国家資格は確かに信頼性がありますが、**有資格者人口を確保するために出題基準が下がってきているのでは?**という現場からの声もあります。

資格そのものをコレクションのように取得する人も増えており、「資格はあるけれど現場経験がない」ケースが課題になっています。

施工者と消費者を直接つなぐマッチングサービスは便利ですが、

実務経験が浅い施工者の増加

価格競争による単価低下

技能より営業力が優位になる現象

といった影響もあり、現場からは「価格と技術のバランスが崩れている」との懸念が出ています。

柔軟なキャリアルート

高収入を狙える独立環境

欧州規格に準拠した国際的な施工基準

資格制度が分散して分かりにくい

自営業中心のため安定性に欠ける

技能職不足による人材供給の遅れ

国家資格による明確で安心な仕組み

雇用の安定と福利厚生

消費者が依頼しやすいシンプルさ

給与水準の低さ

若年層の定着率の低さ

女性・多様性の参入遅れ

国家資格の形骸化懸念

マッチングサービスの課題

イギリスと日本の電気工事士を比べると、

イギリスは「自由度と高収入の可能性」

日本は「安定と信頼の国家資格」

というコントラストが見えてきます。

日本は資格制度が強みですが、質の低下や市場の変化にどう対応するかが課題。

イギリスは柔軟な制度がある反面、消費者にとって分かりにくい面や職人不足というリスクがあります。

どちらが優れているというよりも、「何を重視するか」によって適した制度は変わります。

安定を求めるなら日本型、自由と収入の伸びしろを求めるならイギリス型。

そんな見方で両国を比較すると、電気工事士という仕事の奥深さがより鮮明になります。

次は「フランスと日本」を比較し、ヨーロッパ大陸型の仕組みを掘り下げます。

NF C 15-100や電気許容制度(habilitation)など、独自の制度と文化がどのように働き方に影響しているのかを紹介する予定です。

「電気工事士」と聞くと、日本では国家資格を持った専門職をイメージする人が多いでしょう。

しかし、同じ「電気工事士」という職業でも、国が違えば制度も環境も大きく異なります。

今回の記事では、アメリカと日本の電気工事士を徹底比較し、それぞれの良さと課題を掘り下げます。

アメリカには強力な組合と徒弟制度があり、日本には国家資格による信頼性があります。

両国の違いを知ることで、これからの電気工事士のあり方について、読者の皆さんに考えていただくきっかけになればと思います。

日本では「電気工事士」は法律(電気工事士法)に基づく国家資格です。

第一種電気工事士:高圧電気設備や大型建物、工場の配線など幅広く対応可能

第二種電気工事士:住宅や小規模店舗などの低圧工事に限定

国家資格であるため、資格がなければ工事に従事できないという厳格さがあります。

資格試験は筆記と実技で構成され、年間数万人が挑戦します。合格率は40〜60%程度で、ある程度の勉強と準備が必要です。

アメリカでは「電気工事士」という国家資格は存在せず、州ごとの免許制度に基づきます。

一般的なキャリアステップは次の通りです。

Apprentice(見習い)

Journeyman(職人)

Master Electrician(監督・設計も可能)

このステップアップは徒弟制度によるもので、通常は4〜5年の実務+授業を通して進みます。

さらに、アメリカでは**IBEW(International Brotherhood of Electrical Workers)**という強力な組合が存在し、組合に加入するかどうかでキャリアの形も大きく変わります。

高収入:都市部では年収1000万円を超える例も珍しくない

福利厚生が充実:医療保険、年金、退職後の補償まで組合がカバー

雇用安定:「Hiring Hall」という仕組みで常に仕事を紹介してもらえる

組合に所属している限り、一定の生活の安定が保証されます。

自由度が高い:独立自営で働く人も多く、キャリアの選択肢が広い

収入の幅が大きい:平均年収は組合員よりやや低いが、スキルや営業力次第で組合員並みに稼ぐことも可能

リスクも大きい:福利厚生や雇用の安定は自己責任

見習い期間の給与は低め(時給15〜20ドル程度)

18〜22歳の若年層は途中で辞めてしまうケースが多い

ただし「Earn while you learn(働きながら学ぶ)」の形態で生活費を得つつ学べる点は魅力

高校や専門学校で基礎を学び、第二種取得

実務経験を積み、第一種取得

施工会社に就職 → 独立開業は30代以降が多い

国家資格の信頼性:顧客に安心感を与える

雇用の安定:会社員としての立場が基本、社会保険も整備

定時撤収の現場も増加:働き方改革により労働環境は改善傾向

給与水準がアメリカに比べて低い(年収550万円前後。求人ベースだとさらに低い)

若年層の定着率が低い(建設業全体で3年以内離職率30%超)

女性や多様性の参入が遅れている(女性比率5%未満)

国家資格の質の低下が懸念されている

有資格者人口を確保するために、出題基準が易しくなっているのでは?という声もある

国家資格の看板は強力だが、「資格と現場スキルの乖離」が指摘され始めている

資格マニア問題

資格を取ること自体が目的になり、現場経験のない有資格者が一定数存在

「資格はあるが実務は任せられない」状況が現場では課題視されている

近年は、電気工事士を消費者と直接つなぐマッチングサービスが普及しています。

依頼者にとっては便利で価格も比較しやすいのですが、次のような課題も浮かび上がっています。

経験不足の有資格者による施工

→ 国家資格を持っていても実務が浅く、仕上がりや安全面に問題が生じるリスクがある

価格競争による単価低下

→ 消費者目線の「安さ」が優先され、職人の技術料が正当に評価されにくくなっている

「職人<ビジネスパーソン」現象

→ 工事そのものより、営業やマーケティング力で仕事を獲得する人が増加

→ 技術に真剣に取り組む職人にとっては不公平感がある

こうした状況は、自由市場の進化と課題の表裏と言えるでしょう。

アメリカでは、IBEWのような強力な組合が存在し、次のような仕組みが整っています。

受注の安定:公共工事や大規模案件は組合員が中心

教育の確立:徒弟制度によって一定の技能水準を担保

福利厚生の保証:医療・年金・保険が包括的に守られる

このため、アメリカでは「価格の安さ」だけではなく「組合に属する職人=技能水準保証」という見方が一般的です。

一方、日本は国家資格制度があるものの、施工市場は完全に自由競争。

そのため、「技能の価値を安定的に保証する仕組み」が弱いとも言えます。

🇺🇸 アメリカ:年収中央値 約940万円(BLS統計)

🇯🇵 日本:年収中央値 約550万円(求人ベースでは370万円前後)

アメリカは給与が高いですが、その裏には強力な組合の交渉力や危険手当の上乗せがあります。

日本は給与は中位ですが、雇用の安定性と社会保障がセットになっているのが強みです。

個人主義文化 → 「腕一本で稼ぐ」

組合が政治的に強い → 労働者の権利意識が高い

危険や責任の重さが賃金に直結しやすい

集団主義文化 → 「会社の一員として働く」安心感

国家資格による一元管理 → 消費者が依頼しやすい

年功的な賃金体系が残り、技能差が給与に直結しにくい

高収入・福利厚生の充実(組合員)

独立や自営業の自由度

新分野(再生可能エネルギー、スマートホーム)への展開が早い

非組合員はリスクが大きく、福利厚生が薄い

若年層の離職率が高い

州ごとの制度差で統一性に欠ける

国家資格による信頼性

雇用の安定と社会保障

働き方改革による改善傾向

給与水準の低さ

若年層の定着率の低さ

女性・多様性の参入遅れ

国家資格の質の低下懸念と資格マニア問題

マッチングプラットフォーム普及による単価低下と施工品質への懸念

アメリカと日本の電気工事士制度を比べると、

アメリカは「高収入・高リスク・自由度」

日本は「安定・信頼・制度の明確さ」

という対照的な姿が見えてきます。

ただし、日本の国家資格制度は信頼性が高い一方で「資格と実務の乖離」「施工単価の低下」という新しい課題に直面しています。

一方、アメリカは組合制度による安定と高収入があるものの、非組合員や若年層にとっては厳しい現実も存在します。

これからの日本に求められるのは、国家資格の信頼性を守りながらも、

「技能を安定的に評価し、消費者に確実な施工を届ける仕組み」を再構築していくこと。

そのヒントは、アメリカの組合や徒弟制度の中に隠れているのかもしれません。

次回は「イギリスの電気工事士制度」と日本を比較します。

NVQ Level 3、Part P、BS 7671といったヨーロッパ独自の仕組みにも触れながら、また違った視点で考察していきます。

こんにちは。練馬区桜台の電気工事会社「株式会社コイデン」です。

オフィスやクリニックでは、パソコン・複合機・空調機器・医療機器など、多くの電気製品が同時に使用されています。

「最近ブレーカーがよく落ちる」「機器の調子が安定しない」――その原因は、電気容量不足かもしれません。

電気容量不足は単なる不便さにとどまらず、業務停止や高額な機器故障、さらには火災リスクを招くこともあります。

この記事では、

電気容量不足が起こる原因

実際のオフィス・クリニックでのトラブル事例

容量不足を放置するリスク

対策と工事費用の目安

を電気工事士の視点で詳しく解説します。

小規模オフィスやクリニックでは、30Aや40A契約のまま運用しているケースが多く、現代の機器数には不足しています。

医療機器やサーバーなどは本来専用回路が必要ですが、共用回路に繋がれていると過負荷になりやすいです。

築20年以上の建物では、配線や分電盤が古く、容量設計が現代のオフィス使用に追いついていません。

状況:コピー機・エアコン・サーバーを同じ回路で使用

問題:午後の業務中にブレーカーが頻繁に落ち、サーバーが強制終了 → データ破損

対策:サーバー専用回路を新設

効果:安定稼働を実現、業務中断リスクを解消

状況:心電図やレントゲン機器を一般回路で使用

問題:同時稼働時に電圧降下が発生、測定値に誤差が出る

対策:医療機器専用回路+分電盤更新

効果:測定値が安定し、医療精度を確保

状況:高出力脱毛器を複数台、延長コードで同時使用

問題:配線が過熱し、コンセントが焦げる → 火災寸前

対策:専用回路増設・コンセント交換

効果:安全性が確保され、顧客への信頼を維持

ブレーカーが落ちるたびに、パソコン・医療機器・照明が停止 → 業務効率の低下、患者・顧客対応に支障。

電圧降下や過負荷は、サーバーや医療機器などの精密機器にダメージを与え、修理費用が数十万円〜数百万円に。

過負荷で配線が発熱 → 火災に発展するケースも。従業員・顧客の安全を脅かします。

電力会社に申請し、30A→50Aや100Aに増設可能

費用:無料〜3万円程度

※材料費などの諸経費は別途

サーバー、医療機器、エアコンなどに専用回路を設ける

費用:1回路 15,000〜30,000円程度

※材料費などの諸経費は別途

漏電遮断器付きの最新型に更新

費用:5〜10万円程度

※材料費などの諸経費は別途

古い配線を新しいVVFケーブルに交換

費用:1回路数万円〜、全体では数十万円

※材料費などの諸経費は別途

業務中にブレーカーが落ちることがある

コンセントにタコ足配線を多用している

医療機器やサーバーを一般回路で使っている

築20年以上の建物で分電盤を一度も交換していない

→ これらに当てはまれば、容量不足や配線老朽化の可能性大。

オフィスやクリニックにおける電気容量不足は、業務停止・高額機器の故障・火災リスクといった深刻なトラブルにつながります。

契約アンペア数の見直し

専用回路の新設

分電盤や配線の更新

これらを行うことで、業務を安定させ、安全性と信頼性を確保できます。

「まだ大丈夫」と放置せず、早めの点検・整備をおすすめします。