-

最近の投稿

アーカイブ

カテゴリー

投稿日カレンダー

2026年1月 日 月 火 水 木 金 土 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

こんにちは。練馬区桜台の電気工事会社「株式会社コイデン」です。

年末年始、こんな経験はありませんか?

親や兄弟が集まった途端にブレーカーが落ちた

料理中に電子レンジを使ったら真っ暗になった

普段は問題ないのに、この時期だけ電気が不安定

実はこれ、

年末年始に電気トラブルが急増する典型パターンです。

この記事では、

なぜ年末年始に電気トラブルが起きやすいのか

家族が集まる家ほど注意すべきポイント

事前にできる対策と工事の判断基準を、

電気工事の視点からわかりやすく解説します。

理由はシンプルで、

「一気に電気を使う条件」が重なりすぎるからです。

家族・親戚が集まる

在宅時間が長くなる

料理・暖房・娯楽家電が同時稼働

普段使わない家電も登場

👉 普段は分散していた電気使用が、

短時間に集中するのが年末年始です。

例えばこんな同時使用、心当たりありませんか?

リビング:エアコン+こたつ+テレビ

キッチン:電子レンジ+炊飯器+IH

洗面所:ドライヤー+暖房

充電:スマホ・タブレット・ゲーム機

これだけで、

一般的な家庭の電気容量は簡単に限界を迎えます。

最も多いのがこれ。

家全体が停電する

夜や料理中に起きやすい

何度も繰り返す

原因の多くは、

契約アンペア不足 or 電気容量オーバーです。

キッチンだけ使えない

リビングのコンセントが落ちる

これは、

回路の分け方が昔のままな家でよく起きます。

👉 特定の場所に家電が集中すると、

部分的にブレーカーが落ちます。

年末年始は、

延長コード

タコ足配線

仮設的な家電配置

が増えがち。

コンセントが熱くなる

焦げ臭い

コードが異常に暖かい

👉 これは火災リスクにつながる危険サインです。

普段問題がない家ほど、

年末年始の負荷に耐えられないケースがあります。

「今まで落ちたことがない」

「古い家じゃないから平気」

「年に一度だけだから我慢」

👉 でも実際は、

一番電気を使う日が年末年始。

このタイミングで起きるトラブルは、

家の電気環境の限界が見えているサインです。

検針票・電力会社マイページで確認

家族が集まるなら40A以上が目安

空き回路はあるか

古くて文字が読めないブレーカーはないか

よく落ちる回路が決まっていないか

熱・変色・焦げ跡

グラつき

延長コードの多用

👉 1つでも当てはまれば要注意。

次のような場合は、

年明けを待たずに相談する価値ありです。

年末年始に何度もブレーカーが落ちた

家族が集まると必ず電気が不安定

分電盤が20年以上前

将来リフォームやEV導入予定

契約アンペア変更

分電盤交換

回路増設・専用回路新設

👉 「年に1回の問題」ではなく、

これからの生活を楽にする工事になります。

電気トラブルは、

起きてからでは遅い

夜・休日ほど困る

家族が集まるほどストレスが大きい

だからこそ、

何も起きていない今の点検が一番安全で安価です。

年末年始は電気使用が集中する

家族が集まる家ほどトラブルが起きやすい

ブレーカーが落ちるのは家からの警告

「今年は大丈夫だった」ではなく、

「これからも安心して使えるか」。

それを考えるきっかけが、

年末年始の電気トラブルです。

こんにちは。練馬区桜台の電気工事会社「株式会社コイデン」です。

冬になると、こんなことを感じたことはありませんか?

「暖房つけただけで電気代が一気に上がった」

「去年より請求額が高い気がする」

「節約してるのに、なぜか下がらない」

実はこれ、

使い方の問題だけではなく、家の電気環境そのものが原因になっているケースが少なくありません。

この記事では、

冬に電気代が急上昇する本当の理由と

**見落とされがちな「電気容量の落とし穴」**を、

電気工事の視点からわかりやすく解説します。

まず前提として、冬は他の季節と比べて

圧倒的に電気使用量が増えます。

エアコン(暖房)

電気ストーブ・セラミックヒーター

こたつ

加湿器

電子レンジ・炊飯器

浴室乾燥機

これらはどれも

消費電力が高い or 長時間使う家電です。

👉 夏は「エアコンだけ」でも、

冬は「暖房+生活家電」が重なりやすいのが特徴です。

エアコン暖房は、

スイッチを入れた直後に一気に電力を使います。

部屋を温めるまでフルパワー

外気温が低いほど負荷が大きい

つまり、

寒い朝・帰宅直後・夜は

電気使用量がピークになりやすい時間帯です。

築年数が経っている住宅では、

30A

40A

のまま使われていることも珍しくありません。

しかし現在は、

エアコン

電子レンジ

IH

浴室乾燥機

など、同時使用が前提の生活。

👉 容量が足りないと、

ブレーカーが落ちる

無意識に使うのを我慢する

それでも電気代は下がらない

という、ストレスだけが溜まる状態になります。

意外と知られていませんが、

電気代と分電盤の構成は無関係ではありません。

リビングの暖房とコンセントが同じ回路

キッチン家電が1回路に集中

回路数が少ない

こうなると、

一部に負荷が集中

無駄にブレーカーが落ちる

効率が悪くなる

👉 電気を「使っている量」以上に、

使い方が悪くなっているケースも多いです。

「こまめに消してるのに…」

「設定温度も低めなのに…」

それでも電気代が下がらない場合、

家の電気設計が今の生活に合っていない可能性があります。

電気容量がギリギリ

家電を我慢しながら使用

結果、暖房効率が悪い

👉 実はこれ、

必要以上に電気を消費している状態です。

検針票や電力会社のマイページで確認できます。

3人以上家族 → 40A以上が目安

オール電化・IHあり → 50〜60A検討

空き回路はあるか

同じ場所に負荷が集中していないか

築20年以上なら、

一度プロに見てもらう価値ありです。

朝の暖房使用時

夕方〜夜の家事時間

この時間帯に落ちるなら、

冬特有の電気容量不足のサインです。

契約アンペアの変更

分電盤の交換

回路の増設・分離

専用回路の新設

これにより、

ブレーカーが落ちにくくなる

暖房効率が安定

無駄な電力消費を防げる

👉 結果的に

電気代が安定しやすくなるケースも多いです。

寒さを我慢したり、

家電の同時使用を避け続けるのは、

長い目で見るとストレスも危険も増えます。

家族が安心して暖房を使える

電気トラブルの不安が減る

将来のリフォームにも対応しやすい

これが、

電気環境を整える一番のメリットです。

冬は電気を使う量が一気に増える

暖房+生活家電で負荷が集中

電気代が高い=使いすぎとは限らない

「毎年冬になると電気代が高い」

それは、

家からの見直しサインかもしれません。

こんにちは。練馬区桜台の電気工事会社「株式会社コイデン」です。

年末が近づくと、こんな声が増えてきます。

「掃除機を使ったらブレーカーが落ちた」

「暖房をつけたまま電子レンジを使ったら真っ暗に…」

「大掃除の途中で家中の電気が止まった」

実はこれ、年末あるあるの電気トラブルです。

しかも原因は「古い家だから」だけではありません。

この記事では、

年末の大掃除前に必ずチェックしておきたいブレーカーが落ちる原因と、

自分でできる確認ポイント・工事が必要な判断基準まで、わかりやすく解説します。

年末は、1年の中でも電気を一気に使う時期です。

掃除機を長時間使う

電気ストーブやエアコンをつけっぱなし

電子レンジ・オーブン・炊飯器の使用頻度増加

こたつ・加湿器・乾燥機の稼働

これらが同時に動くことで、

家全体の電気使用量が一気に上がります。

👉 その結果、

契約アンペアや分電盤の容量を超えてブレーカーが落ちる、というわけです。

昔の住宅では、

30A

40A

といった低めの契約アンペアのまま使われているケースが少なくありません。

しかし現在は、

エアコン

IH

電子レンジ

食洗機

など、同時使用が前提の家電が増えています。

👉 家族構成や生活スタイルが変わっているのに、

電気の契約だけ昔のままというのは、かなり危険です。

分電盤には「家全体の電気の通り道」が集まっています。

回路数が少ない

空きがない

経年劣化している

こうした状態だと、

一部の回路に負荷が集中しやすく、ブレーカーが頻繁に落ちます。

特に築20年以上の住宅では、

分電盤そのものが現在の電気使用に対応していないことも多いです。

年末の大掃除では、こんな使い方をしがちです。

延長コードでタコ足配線

同じコンセントに掃除機+暖房

キッチン家電を同時使用

これも、

ブレーカーが落ちる大きな原因。

実は「電気容量は足りているのに、使い方で落ちている」ケースも少なくありません。

「主幹ブレーカー」のアンペア数

ブレーカーに「落ちた跡」が多くないか

古くて文字が読めないブレーカーがないか

👉 これだけでも、危険サインが見えることがあります。

掃除機+暖房

電子レンジ+エアコン

この時、

電気が一瞬暗くなる

ブレーカーが落ちそうな音がする

なら、容量ギリギリの可能性大です。

熱を持っていないか

焦げ臭くないか

グラつきがないか

👉 異常があれば、すぐ使用をやめてください。

年末だけ一時的に落ちる

使い方を変えたら改善する

家電の同時使用を減らせば問題ない

何度もブレーカーが落ちる

家族が増えた/在宅時間が長くなった

EVコンセントやIHを使っている

分電盤が20年以上前

👉 この場合、

契約アンペアの変更や

分電盤の交換・回路増設で根本解決できます。

年末年始を安心して過ごせる

家族が集まっても電気トラブルが起きにくい

電気火災のリスクを下げられる

将来のリフォームやEV導入にも対応しやすい

「何も起きていない今」が、

実は一番安く・安全に対処できるタイミングです。

年末の大掃除は、

家の中をきれいにするだけでなく、

電気の使い方・安全性を見直す絶好の機会です。

ブレーカーが落ちるのは、家からのSOS

我慢で乗り切るより、原因を知る方が安全

小さな点検が、大きなトラブルを防ぐ

「これって大丈夫かな?」

そう感じたら、早めに専門家に相談してみてください。

こんにちは。練馬区桜台の電気工事会社「株式会社コイデン」です。

2025〜2026年にかけて、日本では電気料金の値上げ圧力が続くと予測されています。

その背景には…

燃料価格(LNG・石炭)の高騰

老朽化した発電設備の更新費用

再エネ拡大に伴う送電網整備費

円安による輸入コストアップ

こうした要因が重なり、2026年は「電気代の見直し」が本格化する年と言われています。

マンションやクリニック、店舗を運営するオーナー様にとっては、

“省エネ対策を前倒しする”ことがコスト削減の最重要ポイントになります。

電気代を安くする施策の中でも、

コスト削減効果が高いのは圧倒的に“LED照明への交換”です。

蛍光灯からの交換で 40〜60%の省エネ

球切れがほぼなく、交換頻度が減る

点灯安定性が高く、冬でもチラつきにくい

放熱が少なく安全性が高い

特にマンション共用部では、

24時間点灯の照明が多いため、効果はさらに大きくなります。

廊下・階段・トイレ・物置・駐輪場などに最適。

メリット:

不要な点灯を削減

夜間の安全性が向上

住民からの満足度も上がる

共用トイレやバックヤードにおすすめ。

つけっぱなし防止

24時間換気のしすぎによる電気代を削減

冬の湿気・結露対策にも有効

古い建物では、1つの回路に複数の機器がぶら下がっているケースが多数。

過負荷の原因

ブレーカー落ち

配線の劣化 → 修繕費が高額化

省エネ以前に“安全性”の観点でも見直しが必要です。

照明器具の数・種類・高さによって大きく変わりますが、

蛍光灯型:1台あたり約8,000〜20,000円

器具丸ごと交換:1台あたり約15,000〜40,000円

が一般的な目安です。

標準的なマンションなら…

10〜30台:半日〜1日

50台以上:1〜2日

住民の生活に支障が出ないように施工可能です。

電気工事は複数箇所まとめて依頼すると、

移動・段取りコストが1回で済むため、費用が抑えられます。

LED交換

スイッチ・コンセント交換

浴室換気扇の更新

エアコン入替

などをセットで行うと最もお得です。

マンションリフォーム中心のコイデンでは、

共用灯のLED化工事

人感センサー照明の導入

店舗・クリニックの照明計画

電気代削減のアドバイス

退去リフォームの同時施工

といった、省エネニーズの高い12〜3月の案件に特に対応しています。

2026年の電気代上昇に備えるなら、

「今年の年末〜年度内」に対策するのが最も効率的です。

2026年の電気代は、これまで以上に上昇する可能性があります。

その中で最も費用対効果が高いのが、

LED交換

人感センサー・タイマー導入

回路の見直し

今から準備しておけば、来年のコストを大きく抑えることができます。

省エネ対策を始めるなら、

“今日がいちばん早い日” です。

こんにちは。練馬区桜台の電気工事会社「株式会社コイデン」です。

12月は気温が一気に下がり、暖房器具・除湿器・ヒーター・電気毛布など、

マンションの電力使用量が一年で最も高まりやすい時期です。

その結果、

ブレーカーが落ちる

特定の回路だけ電気がつかない

洗面所・浴室付近で漏電警報が作動

共用灯が点灯しない

といった“冬特有の電気トラブル”が増えます。

特にマンションの管理者・オーナーにとっては、

年末の駆け込み対応が集中しやすく、早めの点検がポイントになります。

冬は温度差が大きく、

配線・分電盤・器具内部に結露水が付着 → ショート → 漏電

という流れが増えます。

特に注意する場所は…

浴室・洗面所

北側の部屋

ベランダ照明

屋外コンセント

換気扇まわり

“濡れやすい場所の電気”は要チェックです。

築20年以上のマンションで多いケース。

配線が劣化し、寒さで絶縁がさらに弱くなる → 漏電の引き金に。

住民からの「最近ブレーカーがよく落ちる」という相談は、

実は劣化のサインでもあります。

電子レンジ+電気ケトル+エアコン+こたつ

…と、回路負荷が一時的に跳ね上がることも。

結果として、

過電流でブレーカー落ち

配線の温度上昇 → 絶縁不良 → 漏電

というトラブルが突然起こることがあります。

特に以下を確認するだけでもリスクは大幅に下がります。

廊下・階段の照明が切れていないか

ベランダ・外灯の器具が壊れていないか

屋外コンセントが濡れていないか

換気扇の動作が弱くないか

冬の漏電は「外灯」から始まるケースが多いよ。

工事業者による分電盤点検でわかること:

絶縁抵抗の低下

配線劣化の兆候

回路の負荷バランスの偏り

エアコン専用回路が取られているか

生活の中心が「室内に閉じる冬」は、

ちょっとした劣化が大きなトラブルを生みやすい季節。

蛍光灯や古い照明器具は、

冬に点灯不良 → 過電流 → ブレーカー落ちを起こしやすいです。

LED器具に交換すると…

冬でも点灯安定

電力40〜60%削減

発熱が少ない

長寿命で年末の交換ラッシュを回避

と、マンション全体の負荷が軽くなります。

マンションリフォーム・電気工事を中心に行うコイデンでは、

漏電調査

分電盤点検

照明器具のLED化

浴室・洗面の電気トラブル調査

冬季のスポット修繕

などの“年末に多い電気トラブル”にも対応しています。

12月は駆け込み依頼が重なりやすいため、

管理者・オーナー様は早めの点検予約がおすすめです。

冬は電気トラブルのハイシーズン。

特にマンションでは、結露・湿気・電力増加が重なるため、漏電リスクが急上昇します。

冬前の目視点検

分電盤チェック

LED交換

これだけでも大きな事故を防げます。

年末を安全に迎えるために、

「早めの点検」をぜひ検討してみてください。

令和6年度に起きた電気工事の感電・死亡災害を、実際の作業シーンで7類型に分類。共通要因と現場で使える再発防止チェックを、電工目線で徹底解説します。

感電・電撃災害は、一つのミスで起きるのではなく、小さな抜けや思い込みが重なって発生します。とくに電気工事は、停電・検電・表示施錠・短絡接地という基本の一連(Lockout/Tagoutの和訳運用)が崩れた瞬間、命に関わります。本稿では、令和6年度の公表事例や報道傾向から、事故が集中した“作業内容”で7つに整理。各類型ごとに起こりやすい場面・共通要因・5分でできる点検リストを示します。

結論から言えば、最も多いのは**「受配電設備内の活線近接」と「送配電線路の近接・重機接触」、次いで「屋内配線の逆接・誤認」。そして下請け階層化や単独作業**がリスクを跳ね上げます。

典型シーン

伐採した枝や幹が想定外に反発・回転して活線部に近接/接触

建柱車や高所作業車のブームが離隔不足のまま旋回・上昇

現場条件(風・傾斜・周辺工作物)変化を班内で再共有しないまま続行

共通要因

離隔基準の事前算定不足(可動域・反発角・吊荷振れを含めていない)

監視員不在や合図の混乱、立入区分の曖昧化

マンネリ化(「いつも大丈夫だった」)による近接軽視

5分点検

風向・反発方向・ブーム可動域を現地で模式図化し共有

監視員の専任と立入区分(カラーコーン・バー・看板)を設置

最小離隔の読み上げ(誰が言ったか分かる声で/復唱)

重機旋回・上昇前に**“停止→指差呼称→OK合図→駆動”**を徹底

典型シーン

盤内でケーブル通線中、銅バー(通電)へ近接/接触

絶縁養生の範囲不足、配線ルート変更がその場判断

共通要因

停電計画の不徹底(計画はあっても“作業直前の検電”がない)

遮へい・養生の不足(バー・端子が見えている)

二次請け以降への手順書・図面未配布

5分点検

停電→施錠・表示→“作業直前”の検電→短絡接地を作業者本人が確認

露出充電部へ硬質養生(規格品)+立入禁止表示

図面の版数と通線ルートを、班全員で声に出して復唱

絶縁用手袋・保護具の劣化点検(ピンホール、期限、サイズ)

典型シーン

点検窓やカバーを外し、通電部が見えている状態で清掃・締付

「計器を見るだけ」「写真だけ」のつもりで接近限界を跨ぐ

共通要因

軽作業扱いで安全措置を省略

狭小盤室での姿勢変化(しゃがみ→起立)による誤接触

単独作業での判断ミス

5分点検

**“軽作業でも活線近接は同じ”**の原則を掲示

接近限界ラインの床マーキング(テープ)

片手作業・姿勢管理・工具絶縁被覆の再点検

単独作業禁止(少なくとも同席者の復唱を条件に)

典型シーン

撤去対象の一部が活線系統に残存しているのに、無電化と誤認

仮設材や押さえ金具を外した瞬間に導通ルートが変わる

共通要因

系統切替・段取り変更の口頭共有のみ

識別ラベル不足/旧ラベル残置

“終盤だから”の焦り

5分点検

撤去前に系統図へ赤入れ(残存・活線・無電の色分け)

ラベルを現場で貼り替え/旧ラベル剥離までやる

「段取り確認のみ」でも検電→接地を実施(時間を惜しまない)

典型シーン

コンセントや照明回路で電源・負荷の逆接、プラグ抜去時に電源側露出

調光器・センサ混在回路で相序/極性の思い込み

共通要因

単独作業、ラベル/回路図の不整合

既設系統の流用で検電省略

試験・通電確認の順序ミス

5分点検

極性・相序をテスター/検電器で実測→ラベル貼付

プラグ/コネクタの切り離しは**“無電確認→写真記録→抜去”**

単独作業時は電話スピーカONでの復唱手順を必須化

典型シーン

逆潮流・バックフィードの想定漏れ

PCSや蓄電池の自動再起動を失念

非常用発電機試験後の切替戻し忘れ

共通要因

元系統/非常系統/分散電源の役割と位相の理解不足

試験モード→常用の移行手順書が曖昧

ステッカーや結線図の現地整備不足

5分点検

**「全電源停止条件」**を文書化し、誰が・どこで確認するか明記

連系遮断器の位置表示(機械表示+タグ)をダブルで

試験後の復旧チェックリストを読み上げ→署名

典型シーン

仮設分電盤の漏電遮断器容量/感度不適合

コードの被覆損傷・水濡れ、養生なし

班長不在時の増し増し使用(たこ足)

共通要因

工程遅延による“とりあえず”運用

雨天対策の甘さ(屋外配線・仮設照明のIP等級軽視)

誰の管理物か不明な仮設が残置

5分点検

漏電遮断器の動作試験と適正感度の確認(記録残し)

延長コードの全長目視(被覆・コネクタ・防水)→不適合は即交換

仮設品に管理者名・撤去予定日を明記したタグを付与

情報共有の断絶

一次→二次→三次で図面・手順書の版ズレ、口頭伝達のみ、当日変更の紙残しなし。

対策:「版数」を声で確認、配布先の記名リスト運用、当日変更は必ず赤入れ+写真。

“作業直前”の検電欠落

前日に検電済み=安全ではない。人の出入り・切替・再起動で状況は変わる。

対策:停電→施錠・表示→直前検電→短絡接地を“読む・やる・記録する”。

単独作業・軽作業扱い

「見るだけ」「拭くだけ」「写真だけ」で近接限界を突破。

対策:単独禁止を原則に、やむなし時は電話復唱+動画記録で“擬似二名体制”。

離隔・姿勢の設計不足

離隔は静止寸法ではなく、揺れ・反発・旋回の動的余裕まで含めて設計。

対策:可動域スケッチ、監視員の専任、指差呼称の定着。

第1の関門(計画段階):停電計画・切替手順・連系条件の文章化。

第2の関門(現地到着):KY(危険予知)シートで**“今日の要注意3つ”**を書き出す。

第3の関門(作業直前):直前検電・短絡接地と養生。

第4の関門(作業中):指差呼称と立入監視、変化(風・人・工程)発生時の中断宣言。

第5の関門(復旧):復旧チェックリストの読み上げと署名。

いずれも5分~10分でできる行為で、**“中断する勇気”**が最後の砦になります。

共通(全作業)

今日触れる可能性がある充電部を3つ書いたか

停電→施錠・表示→直前検電→短絡接地を声出しで確認したか

単独作業なし(やむなし時は電話復唱+動画)

立入区分はテープorバーで目に見える形にしたか

送配電線路・伐採・建柱

最小離隔(mm)と可動域をスケッチ化

監視員の氏名と立ち位置を決めたか

風・傾斜・反発の再評価タイミングを決めたか

受配電設備(通線・点検・撤去)

露出充電部の養生とラベルを確認

図面の版数を復唱(v●●)

復旧時の切替順を読み上げ→署名

屋内配線・照明

相序・極性をテスターで実測→ラベル

プラグ切離しは無電後に写真記録

漏電遮断器の試験ボタンを押した記録

「直前検電しました、OKです」→「復唱:直前検電OK」

「旋回します。停止よし、離隔よし、周囲よし、旋回」

「変更あり。作業中断、KYを更新します」

「復旧読み上げ開始。主遮断器OFF、連系遮断器OFF…」

現場の言葉は短く、肯定形で、誰が言ったか分かる声量に統一しましょう。

一枚図(最新版):受電点~分岐~現場、危険部位は赤、無電予定は青。右上に版数と日付。

当日差分シート:変更点のみを赤入れで追記。

手順ショート版:停電→施錠・表示→直前検電→短絡接地→養生→作業→復旧。

復唱カード:主要チェック項目に□を付けて読み上げ式に。

記録テンプレ:写真(盤内、養生、検電、復旧)→ファイル名の型を固定。

教育:月1回、10分間の“盤内KYミニ研修”(写真1枚から危険3つを言語化)

評価:

直前検電の写真記録率(目標90%以上)

単独作業率(ゼロを目標に)

中断宣言件数(“多い”ことを称賛する)

版ズレ指摘件数(“見つけた人”を表彰)

Q. 軽微な点検でも停電は必要?

A. 活線部に近接する可能性が1%でもあるなら必要です。最低でも直前検電と養生は外せません。

Q. 二次請け以降にも全部配るべき?

A. 配らない前提で計画しないこと。版数と当日差分まで含めて配付し、配布リストに記名を。

Q. 雨天で仮設を使い回すのは?

A. IP等級・漏電遮断器感度を満たさない仮設は使用禁止。“一時凌ぎ”ほど事故率が跳ねます。

事故は受配電設備内の活線近接、送配電線路の離隔不足、屋内配線の逆接に集中。

根本は情報共有の断絶と直前検電の欠落、単独・軽視。

5分点検カードと復唱、写真記録が最もコスパの高い対策です。

現場は今日も動いています。**“中断する勇気”**をチームの文化にしましょう。

——私たちは、誰一人、感電で失わない現場を目指します。

電気は私たちの生活に欠かせないインフラです。しかし、「単相」「三相」「100V」「200V」「電灯」「動力」といった言葉は、家庭や工場、店舗で電気を使う上で必ず関わる用語なのに、一般の方にはなじみが薄いのが実情です。

家庭でエアコンやIHクッキングヒーターを使うとき

店舗で業務用冷蔵庫やエアコンを導入するとき

工場で機械を動かすとき

このような場面で「どの電気を契約すればよいのか?」を理解していないと、後から契約変更や追加工事で余計なコストが発生してしまいます。

この記事では、電気工事士の立場から「電気の種類と用途」「契約時に必要な知識」を体系的に解説します。

家庭の主婦の方にも分かりやすく、施工管理担当者にも実務で役立つように、丁寧にまとめました。

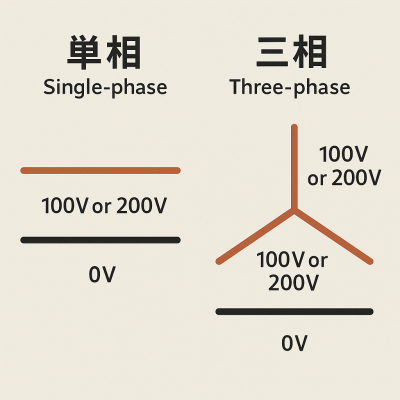

まず最初に押さえるべきは「単相」と「三相」です。

一般家庭で使用される方式

電柱から2本の線(+と−)で電気を供給

安定して100V、または200Vを利用可能

家庭用電化製品の大半は単相

👉 主婦がよく使う家電(炊飯器、電子レンジ、掃除機など)はすべて単相100Vです。

👉 エアコンやIH、エコキュートなど一部の家電は単相200Vで動作します。

工場や商業施設で使われる方式

電柱から3本の線で電気を供給(電流が3相分流れる)

モーターを効率よく回転させられるため、大型機械や業務用エアコンに必須

消費電力が大きくても安定して供給可能

👉 工場の機械やコンプレッサー、業務用冷蔵庫などは三相200Vが必要です。

👉 電動工具やポンプなど、動力用途では三相が基本です。

| 項目 | 単相100V/200V | 三相200V以上 |

|---|---|---|

| 主な用途 | 家庭用家電、住宅設備 | 工場機械、大型空調、業務用設備 |

| 電柱からの線 | 2本 | 3本 |

| メリット | 家庭で使いやすい | 大電力でも効率よく供給可能 |

| デメリット | 大電力には不向き | 設備工事や契約が必要 |

日本の家庭用電源は「100V」が一般的ですが、最近は「200V」を使う家電も増えています。

家庭用コンセントで使用する標準的な電圧

電気代は「電力量(kWh)」で決まるため、100Vと200Vで大きな差はない

延長コードやタップでも手軽に利用可能

👉 テレビ、炊飯器、掃除機などは100V。

電圧が高いため、同じ電力をより少ない電流で供給可能

モーター効率が高く、大型家電に適している

専用コンセントや専用ブレーカーが必要

👉 エアコン(大型)、IHクッキングヒーター、エコキュート、EV充電器など。

| 項目 | 100V | 200V |

|---|---|---|

| 主な用途 | 小型家電、照明 | 大型家電、設備 |

| 導入のしやすさ | 標準 | 専用工事が必要 |

| 電力効率 | 電流が大きくなりやすい | 少ない電流で済む |

| 安全性 | 感電リスクは比較的低い | 感電リスクが高まる |

電気を契約する際、よく出てくるのが 「電灯契約」と「動力契約」 です。

一般家庭や事務所で使う契約

単相100Vまたは200V

照明、コンセント、家庭用家電に使用

三相200Vで供給される契約

工場、店舗、業務用設備で利用

大型モーター、ポンプ、エアコンなど

| 契約種別 | 電圧・相数 | 主な用途 | 利用場所 |

|---|---|---|---|

| 電灯契約 | 単相100V/200V | 照明・家電 | 家庭・事務所 |

| 動力契約 | 三相200V | 機械・モーター・大型空調 | 工場・商業施設 |

家庭や店舗で電気を契約する際には、以下の点に注意しましょう。

使用する機器の電圧と相数を確認する

家庭用エアコン:単相200V

業務用エアコン:三相200V

専用回路が必要かを確認

大型IHやEV充電器などは専用配線工事が必須。

契約アンペア数を見直す

家庭では30〜50Aが一般的。

機器が多い場合はブレーカーが落ちやすいため契約変更が必要。

電力会社との契約種別

家庭 → 電灯契約

店舗や工場 → 電灯+動力の併用が多い

Q1. 200Vの家電を100Vのコンセントに差したら?

👉 動きません。最悪の場合、故障や火災の原因になります。

Q2. 三相200Vの機械を家庭に導入できる?

👉 基本的には不可。三相の契約を結び、配線工事が必要です。

Q3. 電灯契約と動力契約を併用できる?

👉 可能です。多くの工場や店舗は両方を契約しています。

単相は家庭用、三相は業務用

100Vは一般家電、200Vは大型家電や設備

電灯契約は照明・家電、動力契約は機械やモーター

契約前に「使用機器」「専用回路」「契約種別」を必ず確認すること

電気の契約や工事は「専門的でわかりにくい」と感じる方が多いですが、仕組みを知るだけで無駄な工事費や契約変更を防ぐことができます。

この記事は保存版として、家庭の主婦の方から施工管理のプロまで、何度も見返していただける内容にしました。

こんにちは。練馬区桜台の電気工事会社「株式会社コイデン」です。

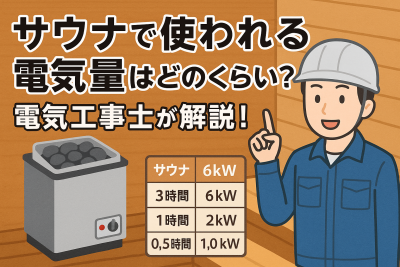

近年のサウナブームで、「自宅に電気サウナを導入したい」という声も増えています。

でも気になるのはやっぱり 電気代。サウナヒーターはどれくらいの電気を使うのでしょうか?

この記事では、電気工事士の視点から サウナの消費電力・電気代・導入時の注意点 をわかりやすく解説します。

電気サウナには主に次のような種類があります。

出力:2〜4kW

使用時間:30分〜1時間

電気代目安(1時間使用):約60〜120円

👉 一人暮らしやマンション用に人気。家庭用200V専用回路が必要になることが多い。

出力:6〜9kW

使用時間:1時間程度

電気代目安(1時間使用):約180〜270円

👉 サウナ施設や家庭のガレージ・庭に設置されるタイプ。分電盤からの専用配線工事が必須。

出力:12〜20kW以上

使用時間:1〜2時間

電気代目安(1時間使用):約360〜600円

👉 スーパー銭湯やジムに設置される本格タイプ。三相200V動力契約が必要。

電気代の計算式はシンプルです。

例えば、6kWのサウナを1時間使った場合(電気単価30円/kWhと仮定)

→ 6 × 1 × 30 = 180円

これを毎日1時間使うと…

180円 × 30日 = 5,400円/月 となります。

家庭でよく使う家電と比べてみましょう。

| 家電 | 消費電力 | 1時間使用の電気代(目安) |

|---|---|---|

| エアコン(冷房) | 0.5〜1.0kW | 15〜30円 |

| 電気ケトル | 1.2kW | 36円(5分換算で約3円) |

| 電気サウナ(中型) | 6kW | 180円 |

👉 サウナは「短時間で大量に電気を使う家電」であることがよく分かります。

サウナを自宅に導入する場合、以下に注意が必要です。

専用回路が必要

サウナヒーターは大きな電力を消費するため、既存のコンセントでは使えません。

分電盤からの専用回路工事が必要。

単相200Vまたは三相200V契約

一般家庭の100Vでは対応できない場合が多い。

電力会社との契約変更が必要になるケースあり。

安全ブレーカーの設置

高出力機器なので、漏電ブレーカーや過電流保護が必須。

換気と耐熱性

電気工事だけでなく、部屋全体の耐熱仕様も考慮する必要がある。

家庭用サウナは 2〜4kW、小型なら1時間60〜120円程度。

中型以上では 6kWで180円/時間、毎日使うと月5,000円以上の電気代。

業務用はさらに高出力で、専用回路や動力契約が必須。

導入には必ず電気工事士による安全な施工が必要。

サウナは「ととのう」ための最高の空間ですが、その裏にはしっかりとした電気工事と電力管理があります。

導入を検討している方は、ぜひ専門業者に相談してみてください。

こんにちは。練馬区桜台の電気工事会社「株式会社コイデン」です。

「日本の発電所といえば?」と聞かれたら、多くの人が思い浮かべるのが 黒部ダム ではないでしょうか。富山県にあるこの巨大ダムは、観光地としても人気ですが、実は日本の電気を支えるうえで欠かせない存在です。

今回は電気工事士の視点から、黒部ダムの「凄さ」を解説します。

正式名称:黒部ダム(黒四ダム)

所在地:富山県立山町

完成:1963年

高さ:186m(日本一のアーチ式ダム)

長さ:492m

総貯水量:約2億立方メートル

発電方式:水力発電(黒部川第四発電所ほか)

高さ186mというスケールは、東京の高層ビルと比べても圧倒的。

特に「アーチ式」と呼ばれる構造は、水圧を両側の岩盤に逃がす仕組みで、膨大な水を効率的に支えるための最先端技術でした。

電気工事士目線で見ると、この高さに合わせた送電線や発電機設備の設計・施工は、今でも大規模工事の教科書のような存在です。

黒部ダムからの水は 黒部川第四発電所 に送られ、最大33.5万kWを発電します。

一般家庭の使用電力(1世帯あたり平均400〜500kWh/月)に換算すると…

約8万世帯分の電力をまかなえる規模。

しかも水力発電は「二酸化炭素を出さないクリーンエネルギー」。黒部ダムは環境面でも非常に価値の高い発電所なのです。

黒部ダムのもう一つの凄さは、建設工事そのものです。

掘削したトンネル延長:約80km

搬入資材の総量:約1,000万トン

殉職者数:171名

当時は機械化も不十分で、資材運搬やトンネル工事は極めて過酷でした。

特に「破砕帯(はさいたい)」と呼ばれる大量の地下水が噴き出す難所の突破は、日本の土木史に残るエピソードです。

電気工事士として現場を想像すると、仮設電源や照明の確保、資材運搬用の電動設備など、当時の工夫がどれほど大変だったか計り知れません。

黒部ダムは「発電所」でありながら、年間100万人以上が訪れる観光名所でもあります。

夏の放水観光(観光放水)では、1秒間に10トン以上の水が放出され、迫力満点。

周囲には立山黒部アルペンルートがあり、観光と電源開発が共存している珍しい例です。

ダムの役割を理解することで「ただの観光地」ではなく、日本の電力を支えるインフラとしての価値も見えてきます。

黒部ダムから学べることは、電気工事士の仕事にも直結しています。

電気設備は規模が違っても原理は同じ

発電所の大型タービンも、家庭用のモーターも「電気を効率よく使う」点では共通。

現場の安全が最優先

黒部ダム建設で多くの犠牲が出た歴史は、今の安全基準をつくる原点でもあります。

インフラの裏にある努力を知ると電気の価値が変わる

普段スイッチ一つで使える電気のありがたさが、黒部ダムを知ると実感できます。

黒部ダムの凄さは単なる大きさだけではありません。

日本一のアーチ式ダムという規模

8万世帯分を支える巨大な発電力

世紀の難工事と呼ばれた建設史

観光と電源開発の両立

これらすべてが重なって「黒部ダムの凄さ」を形づくっています。

電気工事士として言えるのは、黒部ダムは「電気の大切さを教えてくれる生きた教材」だということです。

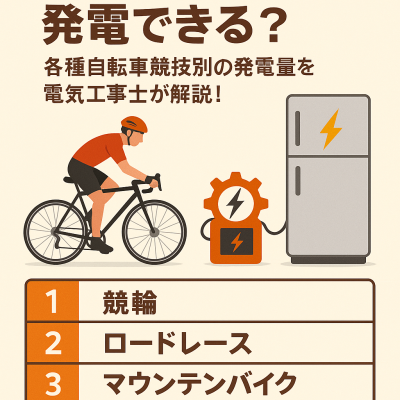

こんにちは。練馬区桜台の電気工事会社「株式会社コイデン」です。

「自転車をこぐと電気が作れる」──これは理科の授業やテレビの実験でよく耳にするフレーズです。実際、人力でどのくらいの電力が得られるのでしょうか?

この記事では、電気工事士の視点から 競輪・ロードレース・マウンテンバイク・BMXストリート の4種目を例に、競技中の走行をもし発電に使ったらどのくらいの電力量になるのかを解説します。さらに、その電力で家庭用冷蔵庫がどれくらい稼働できるのかも表にまとめました。

一般的に、成人がエアロバイクをこぎ続けた場合の発電量は以下のようになります。

普通の人が軽くこぐ → 50〜100W

本格的なアスリートが全力でこぐ → 300〜500W

世界トップクラスのスプリンター → 1,000W以上(短時間)

ただし、これは「瞬間最大出力」と「持続可能な平均出力」で大きく差があります。冷蔵庫などの家電を動かすには「持続可能な出力」で考える必要があります。

競輪選手は短時間で爆発的なスプリント力を出すのが特徴。

瞬間最大出力:1,200W以上

持続平均(1分程度):600〜800W

👉 発電量は非常に大きく、他競技を圧倒。

長時間の持久走行に特化。

瞬間最大出力:800〜1,000W

長時間平均(1時間以上):250〜350W

👉 安定して発電でき、現実的に最も「電力向き」。

未舗装路を登坂・下りで繰り返す競技。瞬発力と持久力が両立。

瞬間最大出力:600〜800W

平均:200〜300W

👉 坂道での出力は大きいが、下りではほぼゼロ。

技やジャンプ中心のため、ペダリング自体は短時間。

瞬間最大出力:400〜600W

平均:100〜150W

👉 発電効率としては最も低い。

競輪(爆発力が桁違い)

ロードレース(長時間安定)

マウンテンバイク(変動は大きいが高出力も可能)

BMXストリート(ペダル時間が少ないため低出力)

家庭用の一般的な冷蔵庫(消費電力:100W前後)を基準に、「1時間こぎ続けた場合の稼働時間」を計算してみましょう。

| 自転車競技 | 平均発電量(W) | 1時間の発電量(Wh) | 冷蔵庫稼働時間(目安) |

|---|---|---|---|

| 競輪 | 700W | 700Wh | 約7時間 |

| ロードレース | 300W | 300Wh | 約3時間 |

| マウンテンバイク | 250W | 250Wh | 約2.5時間 |

| BMXストリート | 120W | 120Wh | 約1.2時間 |

※効率ロス(発電機変換効率70%程度)を考えると、実際の稼働時間はさらに2〜3割減少します。

人間が出せる電力は限られています。

例えば、家庭全体の平均電力消費は 400〜500W。つまり、ロード選手が1時間こいでやっと「家庭全体の1時間分の電力」に届くレベルです。

人力発電は「省エネ家電1台を少し動かせる程度」であり、現実的には「自転車を漕いで家電をまかなう」のは効率的ではありません。

しかし、こうした試算を知ることで「電気がいかに貴重か」「普段使っている電力量の大きさ」が実感できます。

競技ごとに発電量は大きく異なり、競輪>ロードレース>マウンテンバイク>BMX の順。

競輪選手なら1時間で冷蔵庫7時間分、ロードレーサーなら3時間分程度の発電が可能。

家庭の消費電力をまかなうには到底足りず、人力発電は「実験や教育的価値」が大きい。